有些上访维权者、捍卫人权者、异议人士被官方抓走后,就像消失了一样,让人怎么样都找不到。其实,中国警方正在使用一种让人消失的新方式,让当事人的亲友、律师等人,无法顺利找着当事人。这种新型方式就是完全违法地剥夺这些当事人的名字。

于2016年成立、总部设立在西班牙马德里的非政府组织保护卫士(Safeguard Defenders)于今年11月24日发布最新报告《嫌疑人的消失》。

此份报告亦是《强制隔绝》系列报告三部曲里的首部曲,报告内容探讨了自2012年来,中国法治严重恶化的现象之一,换言之,是在研究警方究竟是如何强迫为受害者(大多是捍卫人权者)在看守所内以假名来登记,以阻止当事者会见律师。至于第二部及第三部分别为《中国的伪释放》与《法律途径剥夺》,将在未来的几个月以内陆续推出。

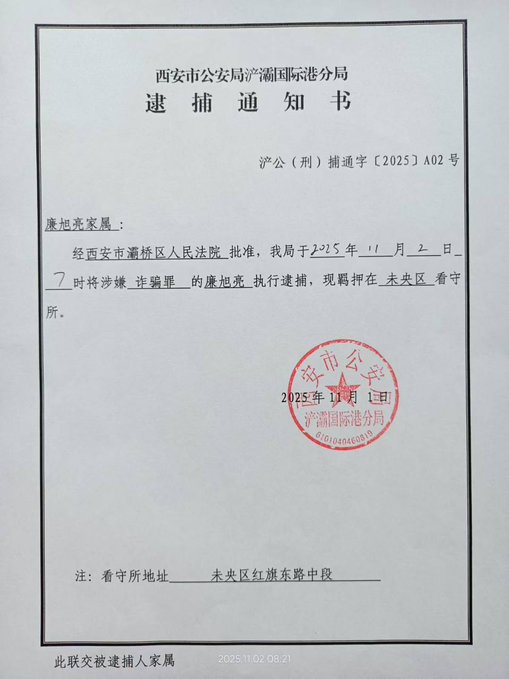

根据中国法律,被羁押者有权在登记进入看守所的48小时以内会见指定的律师。不过,若使用假名登记,则正意味着:律师根本无法找到被羁押者、有权给其存钱存物的家人或朋友根本就没办法找到被羁押者。

在我们的研究中,大约有三分之二的案件受害者,从来没能够会见自己指定的律师。

至于被使用假名登记在看守所中的话,被羁押者更有可能遭遇酷刑、虐待及逼供。使用假名也能够帮助警方将敏感的人权案件的拘留细节给隐藏起来,不致遭到其它监友向外泄露,也有可能助于警方掩盖重伤或是杀害受害人的案件。

此研究表明,不少被迫在看守所中使用假名登记的当事人,在此之前曾经在中国大陆秘密监狱内,被指定居所监视居住,并度过了数个月。在那边,除了看守及审讯人员以外,他们还遭到单独关押,与世隔绝。当受害者被转移至看守所后,将再次被以假名登记,届时,他们失踪的时间就会更长,也因此延长了对受害者及其家人的折磨。

人权律师谢燕益就曾表示:“2016年1月,我被以‘煽动颠覆国家政权罪’批准逮捕,转到天津市第二看守所,我到了天津市第二看守所,他们都不允许我叫自己的名字,还专门起了个名字叫谢正东。”

谢燕益的妻子原珊珊表示,当初她找不到丈夫的下落、不知道他是死是活时,感到痛苦,“第一次去,我和聘请的律师去见他,我报名字系统里是没有谢燕益这个人的,我拿着逮捕通知书给他们看,他们说有可能没登记,接待的说他只负责接待,能不能会见要申请一下有关部门,再通知我们。”

此外,指定居所监视居住制度也曾遭到多个联合国机构谴责,说是等同于酷刑及非自愿失踪。

继结束了指定居所监视居住的黑暗时刻后,受害者仍旧无法跟亲人取得联系,有的家人甚至只能够担心最坏的情况,也就是他们的家人已经死亡了。

人权活动人士翟岩民在被从指定居所监视的地方转移至天津看守所时,警方替他登记翟天成这个假名。因此,当翟岩民的妻子试图要求会见丈夫时,看守所自然是回答她说,他们看守所的登记簿上,并没有一位叫翟岩民的人。当时已届97岁高龄的翟家老父急着寻找儿子,只好恳求翟岩民的妻子每日推着轮椅带他出去,即使到了晚上,翟父也要上街找儿子。

一般说来,受害者会被迫跟假名相伴约达半年,但也可能长达几年。人权律师王全璋遭到六个月的指定居所监视居住秘密监禁之后,他在两个不同的拘留场所(即使被判刑后)中,使用假名生活了长达三年四个月的时间。

另外,虽然北京当局明令规定民众必须遵照法律,但当民众为维护公民权利,依法依规维权上访时,却又遭到政府打击,不是遭到打压,问题无处申诉,就是被打成了违法者,甚至还得坐上一阵子牢狱。

很多执法者为图私利、欺诈百姓,已经不再是守护公民之人,反倒成为维权上访者口中的那一类应该要被严惩的违法、涉黑的恶徒了。

维权网11月23日报导,河北维权律师卢廷阁在了解看守所接收办案机关闵行公安的不法指示,不准许律师在侦查阶段会见法轮功人员,让他不禁批评:这是赤裸裸的知法犯法行为;“司法还停留在人治”的社会。

因此,卢廷阁在本月18日这一天,分别向公安部长赵克志、最高检察院检察长张军寄出投诉信、控告信,说明自己要控告上海闵行看守所的郭姓所长。并坚持声称要两处查处这些荒诞违法行径。

自由亚洲电台报导,2018年9月间,广州一名女律师孙世华在广州荔湾区华林派出所办案期间,遭到该所民警殴打,甚至还遭到脱衣检查侮辱。当时随行的张五洲、梁颂基以目击者的身分,在网络上公开为孙世华作证,随后引发广州警方的报复。张五洲及梁颂基后来因犯下“寻衅滋事罪”而被警方抓捕,梁颂基被判刑1年半,张五洲则被判刑1年4个月,但出狱后不久又遭抓捕。

另外,中国政府还因不时以酷刑虐待身处狱中的政治犯、异议人士、维权上访人士等,而饱受捍卫人权者、人权组织、国际社会抨击。

来源:看中国