每年11月,当夜幕降临,世界各地教堂与地标建筑被染成鲜艳的红色,那不仅是一种视觉震撼,更是一场为宗教被迫害者发声的全球行动。2025年,来自荷兰、英国、德国、意大利、葡萄牙、澳大利亚、加拿大、墨西哥、哥伦比亚及更多国家的数百座建筑将被点亮红灯,而这背后,是天主教慈善机构 Aid to the Church in Need(ACN)发起的“红色周”活动——旨在提高公众对宗教迫害的关注,并呼吁尊重和保护宗教自由。

起源与发展

“红色周”(Red Week / #RedWednesday)活动起源于2015年巴西,当当地ACN成员将里约热内卢的救世基督像染红,用以纪念伊拉克基督徒所受迫害。 随后,这一象征性节日扩展为多个国家的集体行动,2016年起更名或并行“红色星期三”(Red Wednesday)在英国等地推动。 究其目的,不仅是让公众“看到”教堂被“点红”,更是让“看见”背后的信仰压迫问题。

2025年规模与参与

据ACN公布,2025年红色周参与范围更大、参与形式更多样:预计 超过50万人 直接或间接参与,全球600余座教堂及地标建筑被红色灯光照亮。 涉及的国家包括:意大利、澳大利亚、奥地利、德国、葡萄牙、荷兰、英国、法国、爱尔兰、瑞士、匈牙利、加拿大、墨西哥、哥伦比亚等100多个国家,欧洲各国宗教人士包括英德荷等国全能神教会也参加了活动。 值得关注的是,今年欧洲议会授权其位于布鲁塞尔总部在11 月 19 日以红灯点亮,代表其27个成员国一同参与此活动。

象征意义与行动形式

为何选“红色”?ACN解释:红色象征“殉道者的鲜血”,也是对那些因信仰被迫害、被边缘化、被沉默之人的致敬。 在这一周,各地不仅是“点灯”,还包括祷告会、见证会、学校活动、音乐会、游行、专题报告会等多种形式,形成视觉与精神的双重呼声。

例如,在德国,多达七场大型活动中,会有尼日利亚主教 Wilfred Chikpa Anagbe 出席;在葡萄牙,基督王朝圣殿连续三夜被红灯照亮,伴随ACN最新《宗教自由报告》在五城市发布。

宗教自由现状:数字背后的警钟

在这一盛大行动背后,是一组令人震撼的数据:ACN指出,有约 4.13 亿基督徒生活在宗教自由严重受限的国家,其中大约 2.20 亿人正直接面临迫害。 在32个国家,基督徒自由表达信仰受到限制;在68个国家,基督教财产被破坏;在45个国家,公众场合不能公开信仰表达。 这些数字说明:看似遥远的“宗教迫害”事实上与全球现代社会密切相关。

中国情境与全球视角

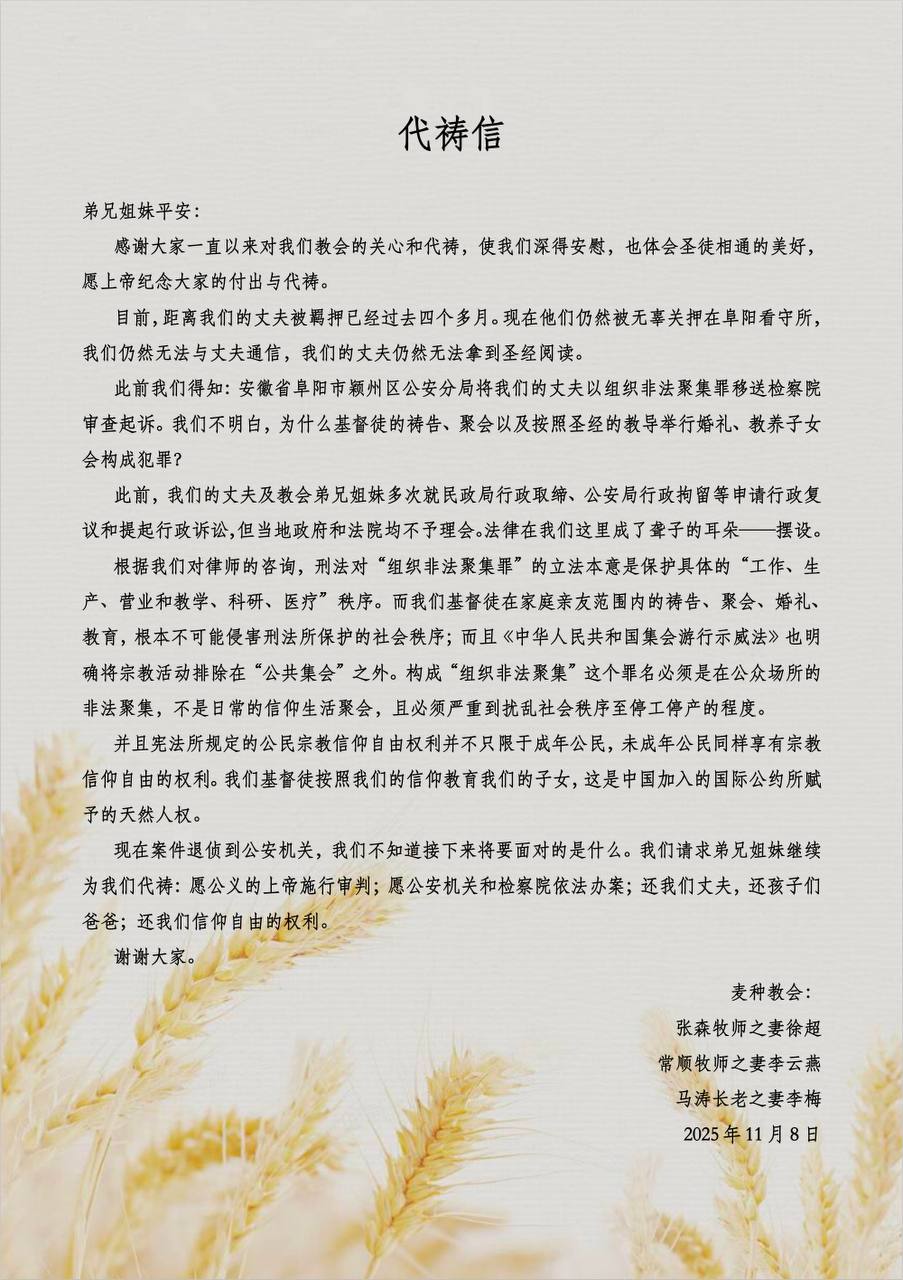

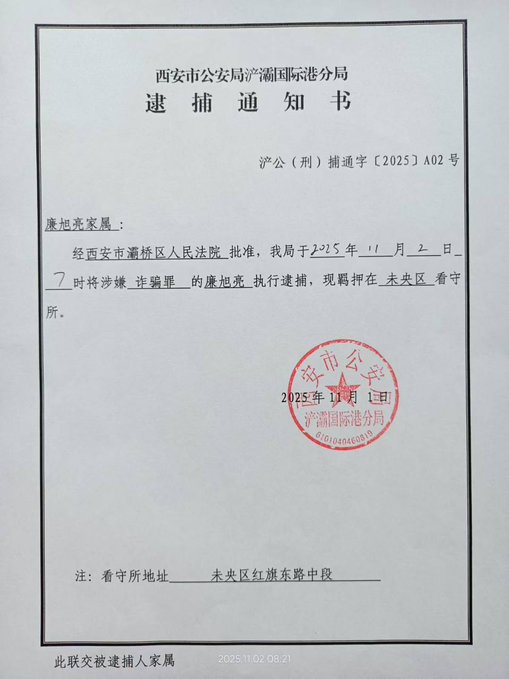

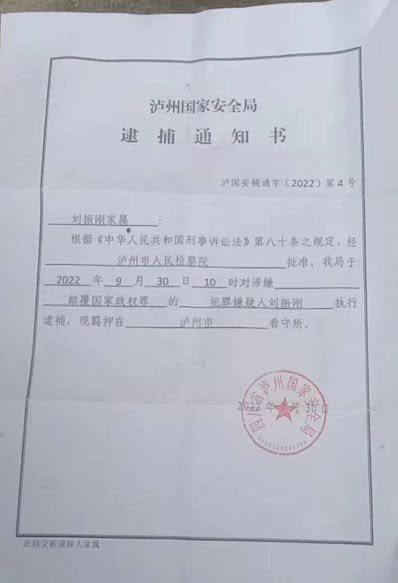

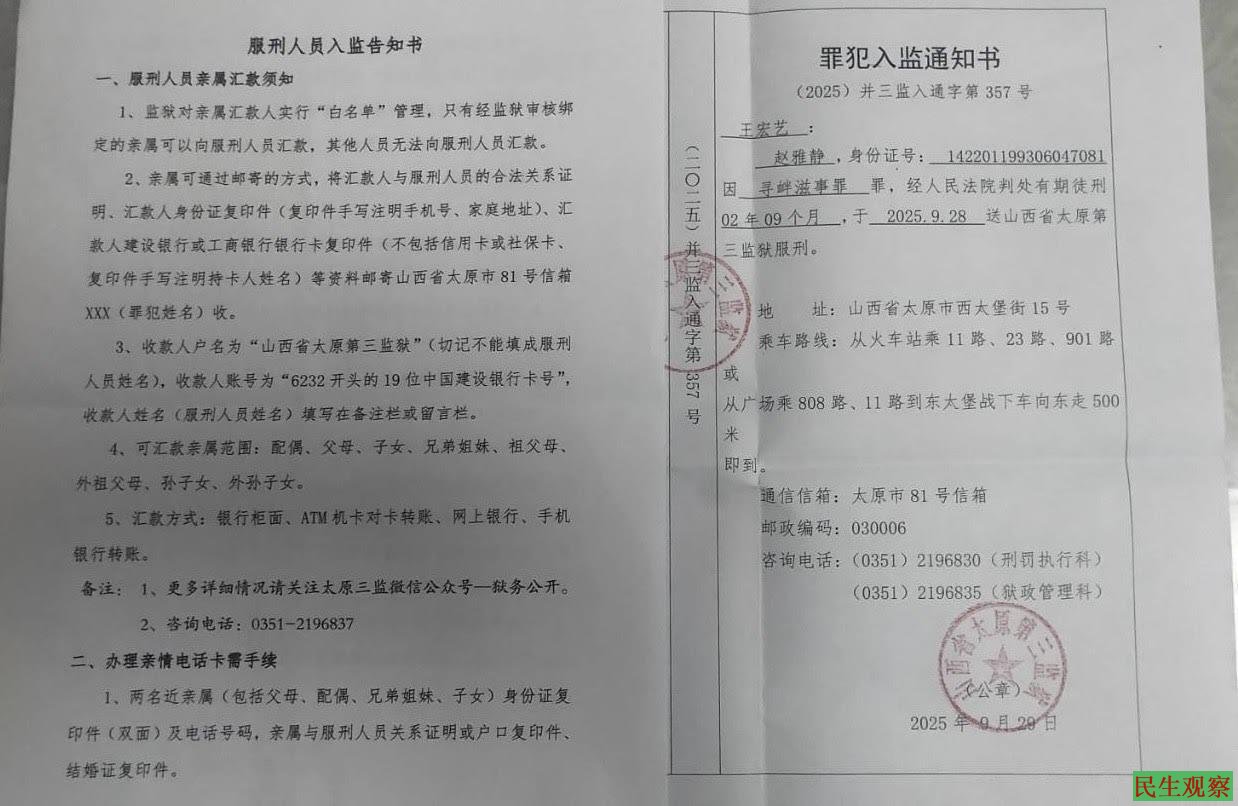

虽然ACN强调其行动不专针某一国,但其报告与活动也对亚洲、非洲、拉美等地的宗教自由挑战提供聚焦。在中国背景下,宗教、信仰、民族问题常与国家安全、社会稳定话语交织,而“宗教自由”维度较少出现于公开话语中。此次“红色周”透过全球光照行动,让隐藏或被忽视的信仰压迫议题进入公共视野。对习惯于看“经济发展”“社会秩序”视角的观察者而言,这是一种补充:宗教自由也属基本人权,不仅限于基督徒、也不限于欧洲。

全球传播与社会影响

此次行动的传播策略亦值得关注:#RedWeek2025、#RedWednesday 等标签在社交媒体被广泛使用,各国教会、学校、祷告团体、民间组织主动参与。他们启动“红装行动”、组织祷告列队、开展见证分享,并借助灯光装置制造视觉冲击。 通过这种“灯光+信号+社交传播”的组合,活动不仅是象征,更成为全球联动的行动标志。

展望与挑战

红色周虽规模庞大、意义深远,但挑战仍然严峻。首先,“宗教迫害”定义越多元,如何避免被简化为“基督徒受迫害”而忽略其他信仰群体或非教会内信仰者?其次,仅靠“灯光一晚”或“活动周”是否能推动政策改变或社会结构反思?ACN也指出,行动背后需长期监测、报告发布、公众教育与制度倡导。

在中国语境下,这种全球规模的宗教自由联动,对民运、信仰群体、受压迫少数民族等具有启示意义:即便国家限制强大,全球的视觉与精神联结仍能成为一种“声音放大器”。红光或许无法照亮所有角落,但它提醒世界:无声的被压迫者并非被遗忘。

结语

当11 月的夜晚里,教堂的尖塔染成鲜红色,当议会大楼的外墙亮起红光,那不仅是一次仪式性的纪念,更是一场呼唤文明与尊严的全球对话。 Aid to the Church in Need 所促动的“红色周”正借助视觉、信仰与网络传播,将“宗教自由”从边缘话题推向主流视野。无论你身处何地,都或许会在那一抹红光中,意识到:被迫害的信仰需要倾听,被消声的自由需要回应。

作者:青溪